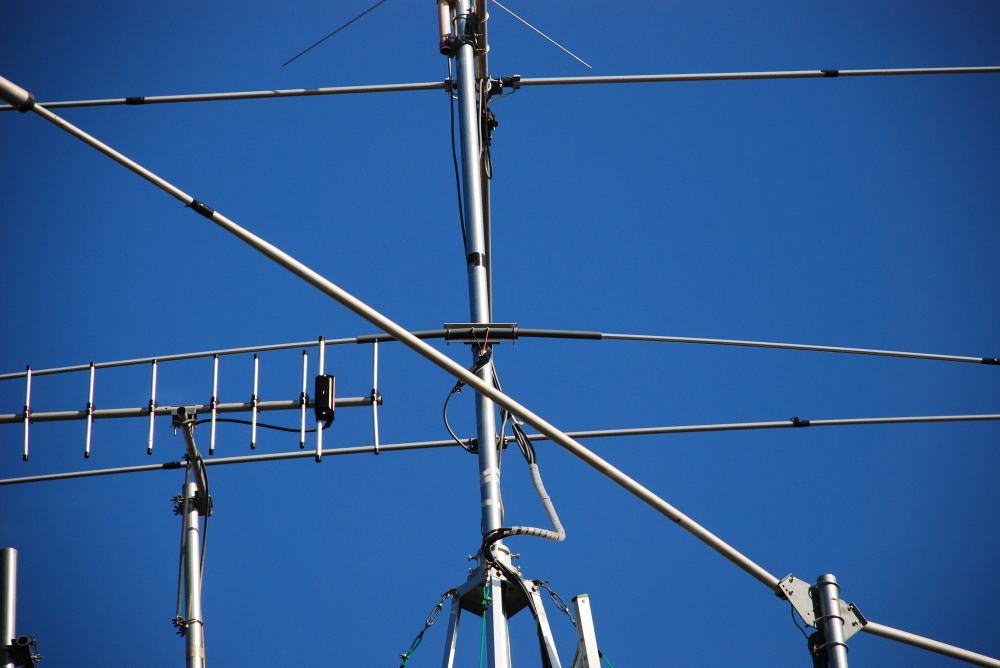

7MHz短縮ダイポールの製作

当局はいつもは7.010MHz付近のCWバンドでQRVしていますが、7.1000MHz以上の拡張バンドでSSBでQRVするには現在使用中のアンテナ(730V万歳アンテナ)では同調点がずれているので使用できず、一時は拡張用のユニットを使用してましたが

いっそ新しいアンテナをと思い製作しました

注意 寸法どうりの材料は売ってませんので無駄材料が出ます、加工にはそれなりの道具、測定器(インダクタンス計,アンテナアナライザーが無いと外観は出来ても調整が出来ません)加工経験が必要です

パイプの穴あけはものすごく難しいですし、かなり材料費も掛かりますので安易な考えで作られる方は最初から作らないほうが良いと思います

参考までに必要道具を書出します

- ドリル 手動でもOK金属加工用のキリ 3.4 5 8mm

- センターポンチ 正確に穴を空けないビスが入らないしガタが出ます、パイプをケガク時には必ずいります

- ものさし 巻尺は正確な罫書きが出来ないので、ステン製定規が良いです

- M4タップ

- かな鋸 金工の刃だけでもOK

- パイプカッター こちらの方がきれいに切れます これからもパイプ加工をするのであれば購入を考えて下さい

- +ドライバー

- M4ナット用ボックスドライバー

- 自己融着テープ エフコテープ

- ビニルテープ

- 同軸ケーブル

- バラン 既製品、製作品どちらでもOKで自作品はバラン内のリードのレアーショートが無いか確かめて使用して下さい(当局レアショートではないですが接触不良でトラブルがありました、)固定で使われる方は防水に強い既製品をお勧めします

- インダクタンス計

- アンテナアナライザー

- やげんだい パイプをケガク時は必ず必要ですが、あれば便利くらいに思ってください

- ハイトゲージ 罫書きには必要ですが、あれば便利くらいに思ってください(買うとCHINA製で1万円位します)

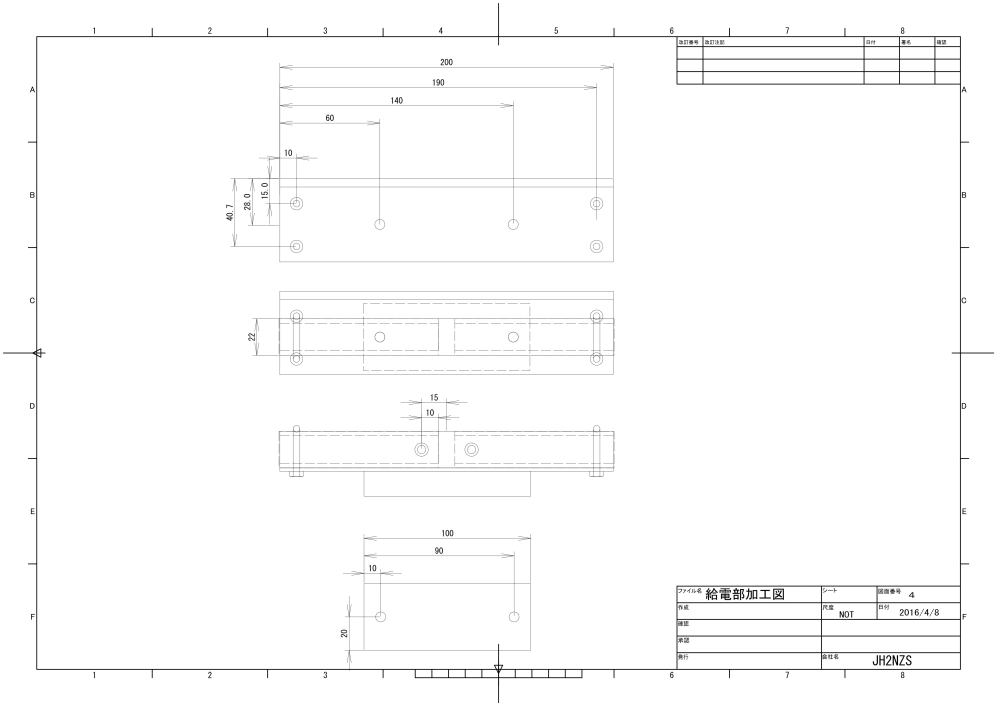

元設計はJA3IEZさんです http://www.wombat.zaq.ne.jp/ja3iez/7mDP.html

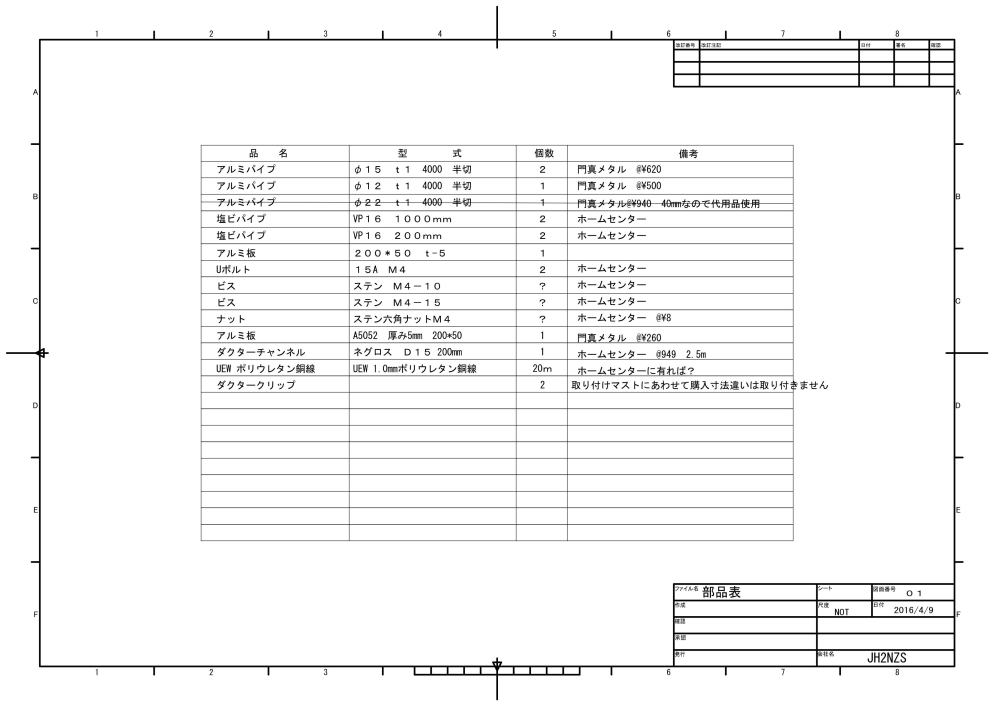

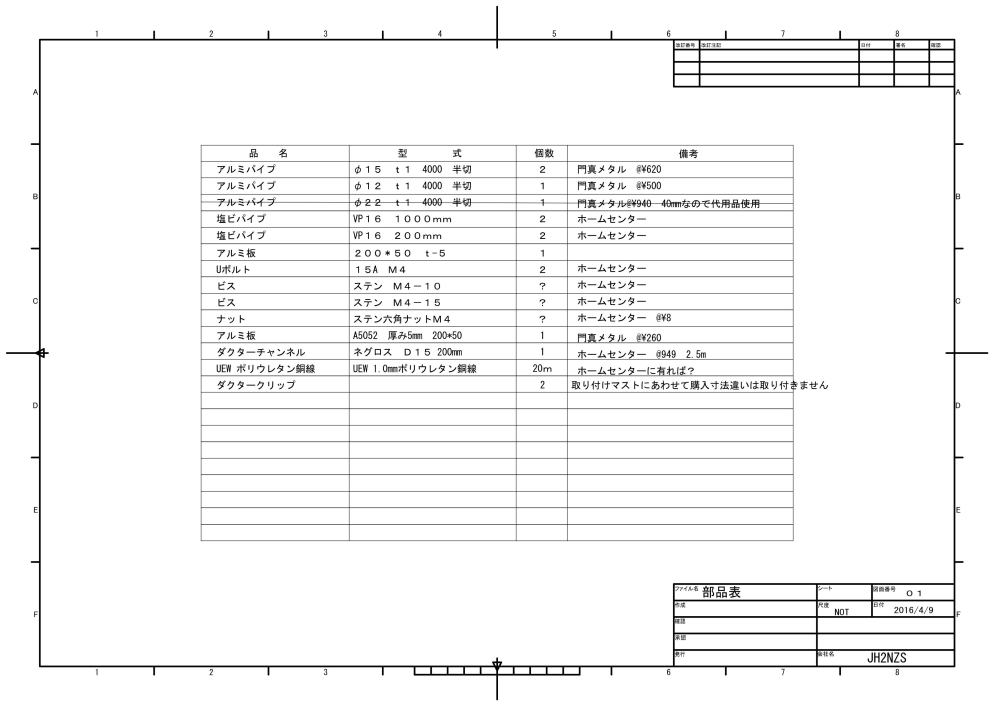

使用部品

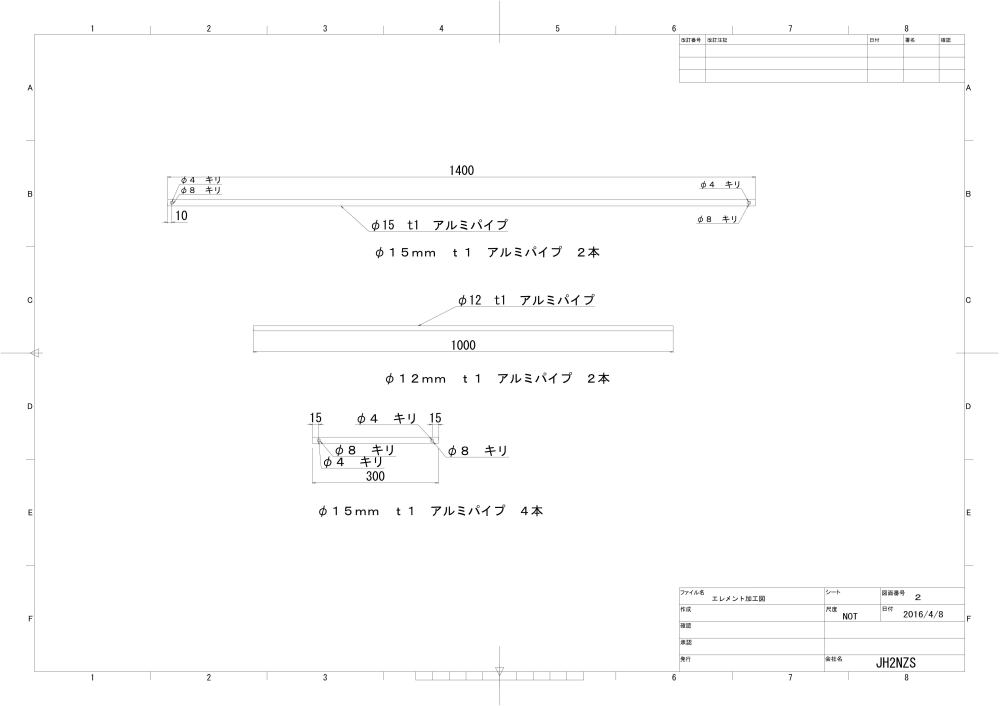

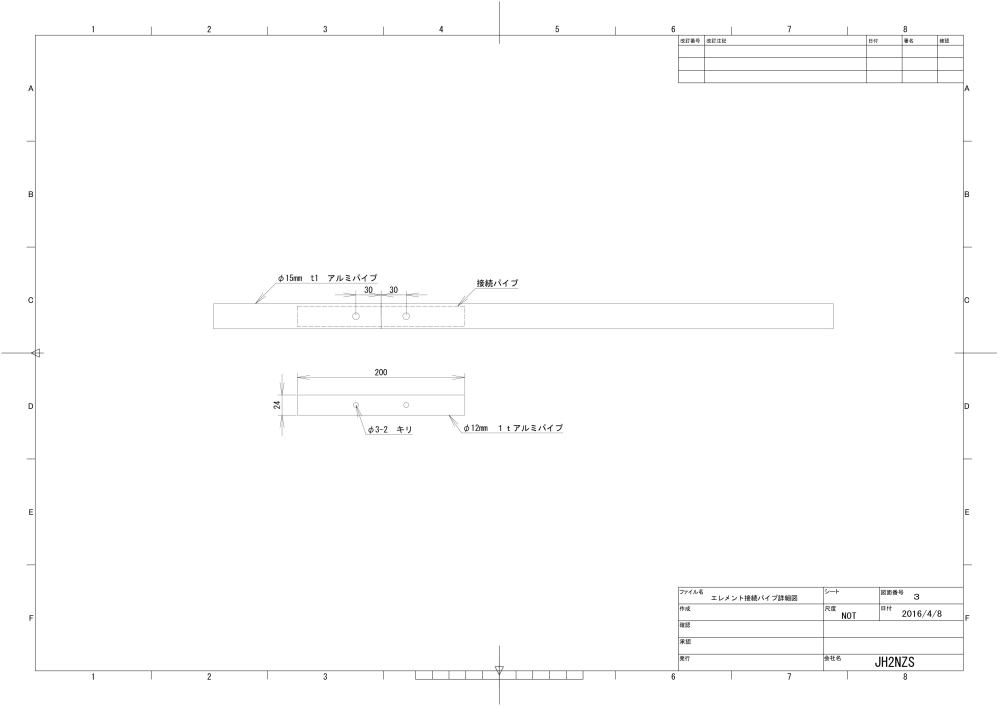

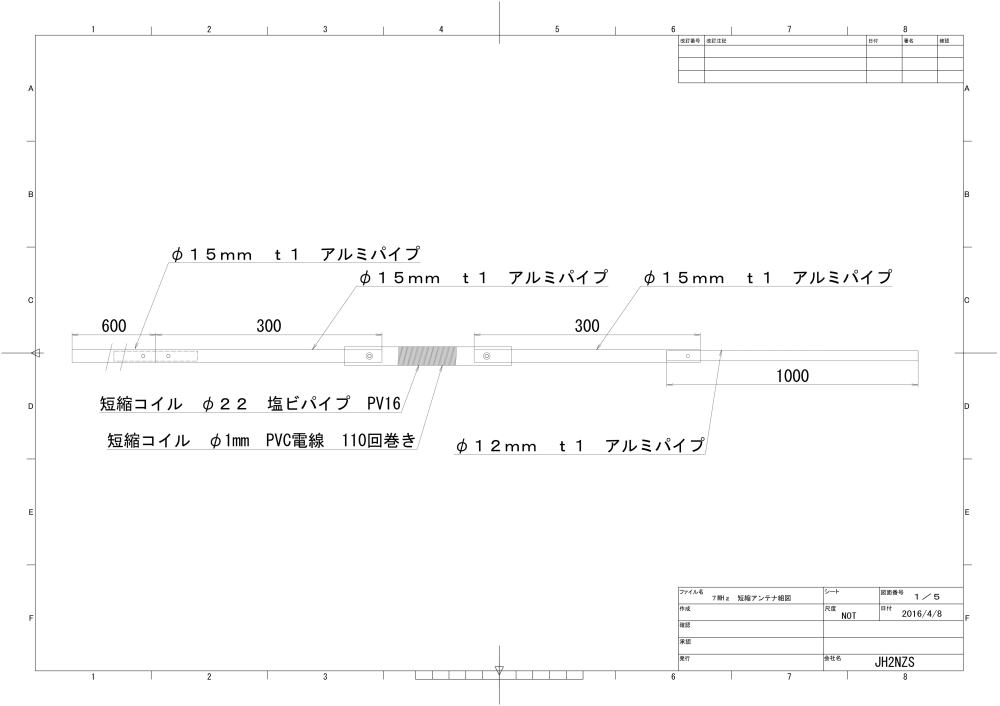

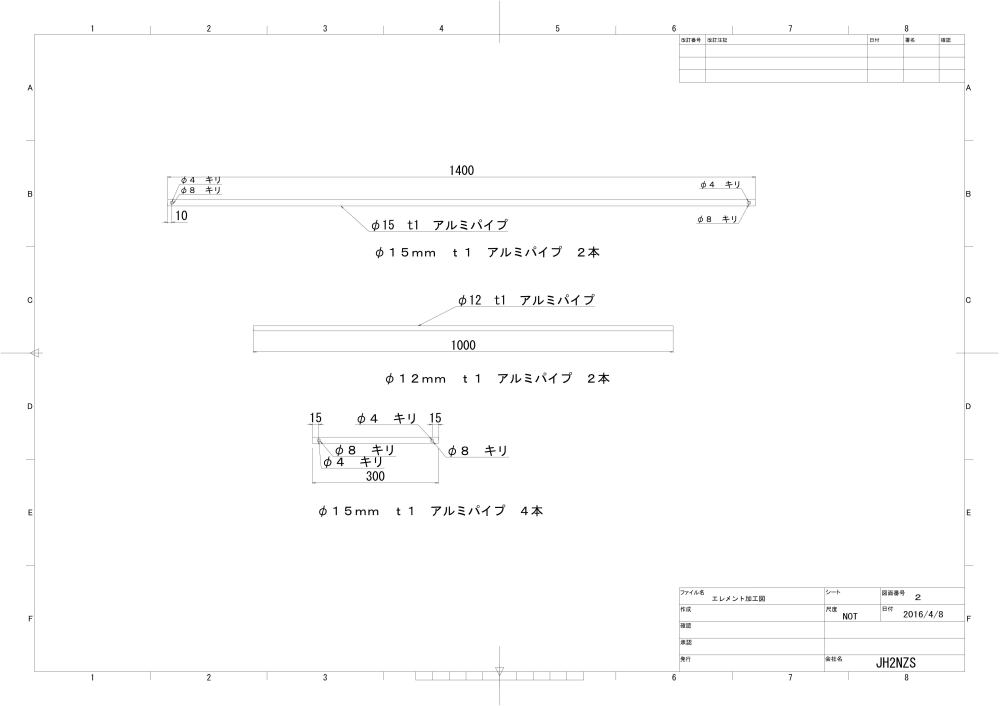

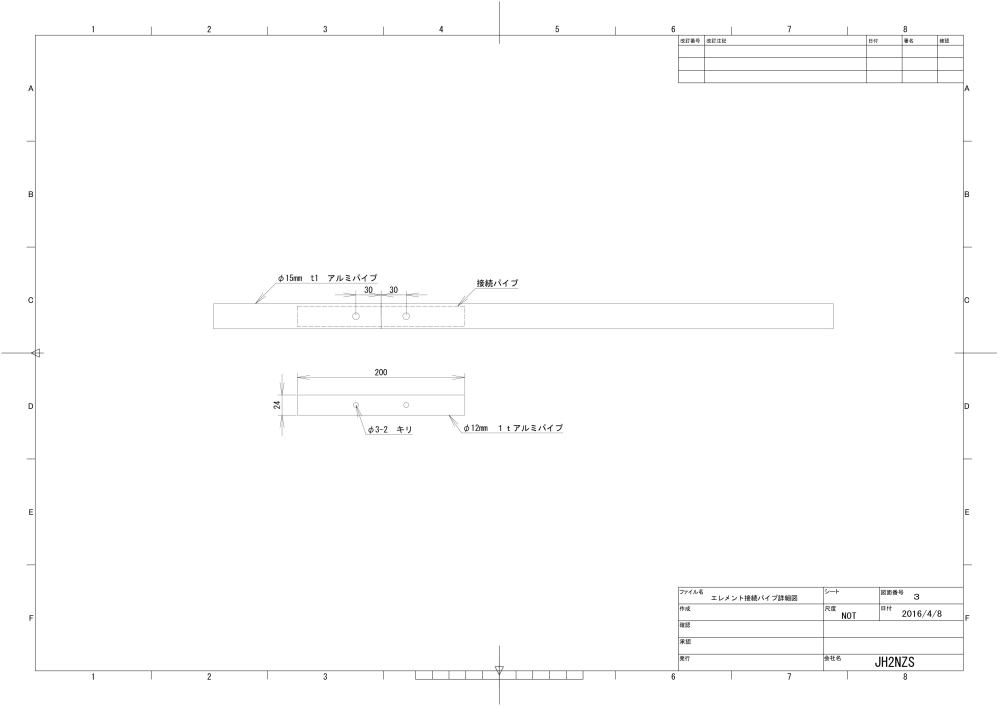

- アルミパイプ φ15mm t1

- アルミパイプ φ12mm t1

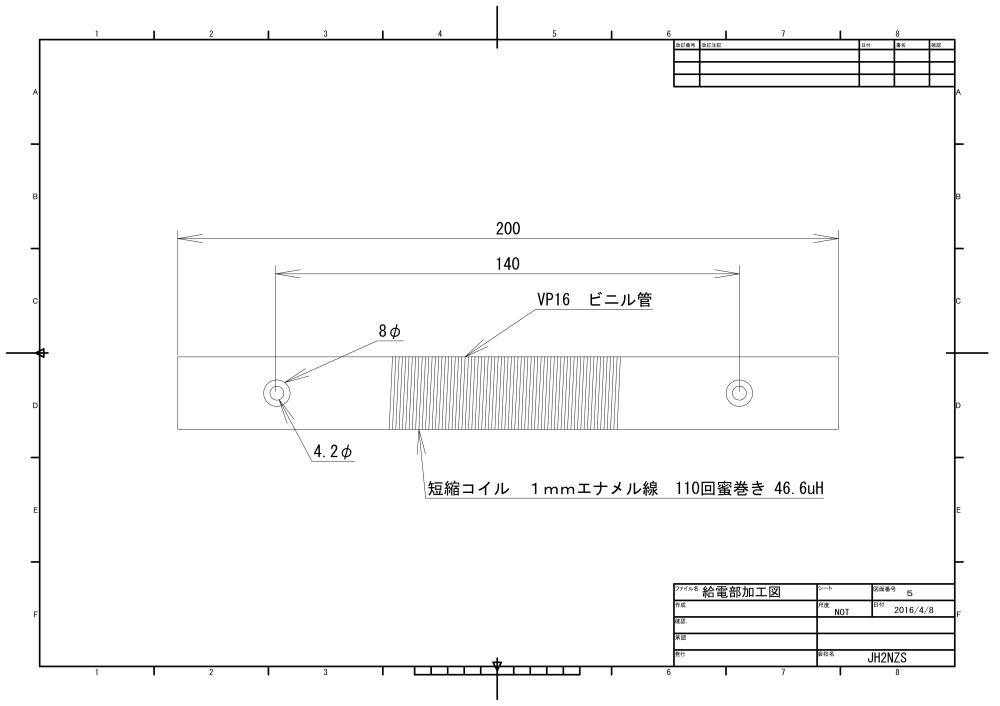

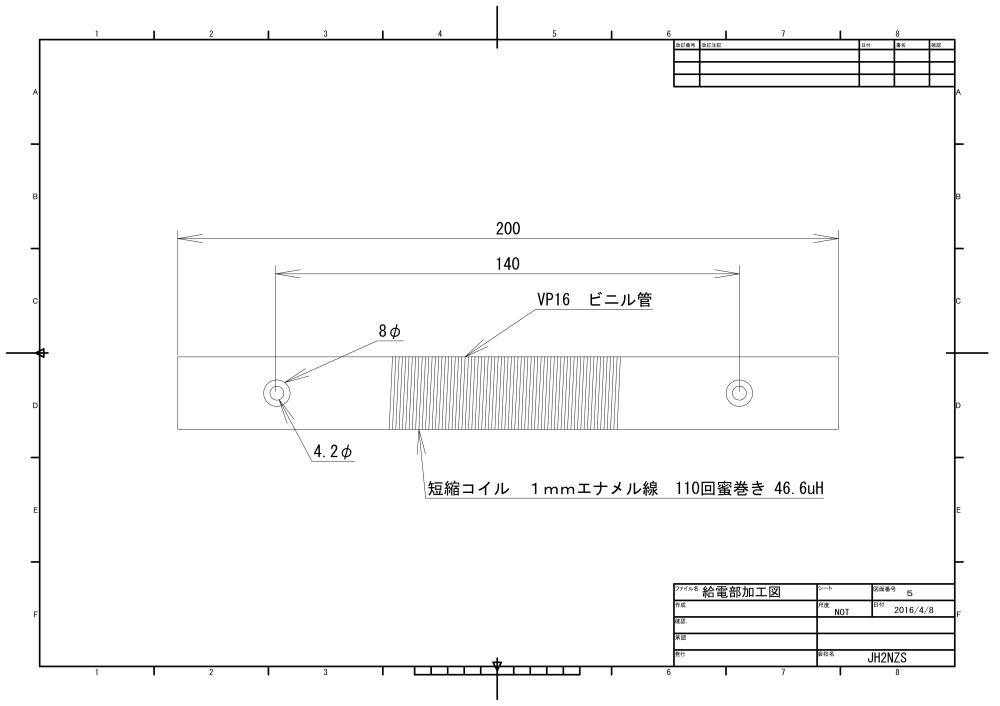

- 塩ビパイプ PV16

- PVC線コイル電線 φ1mm程度

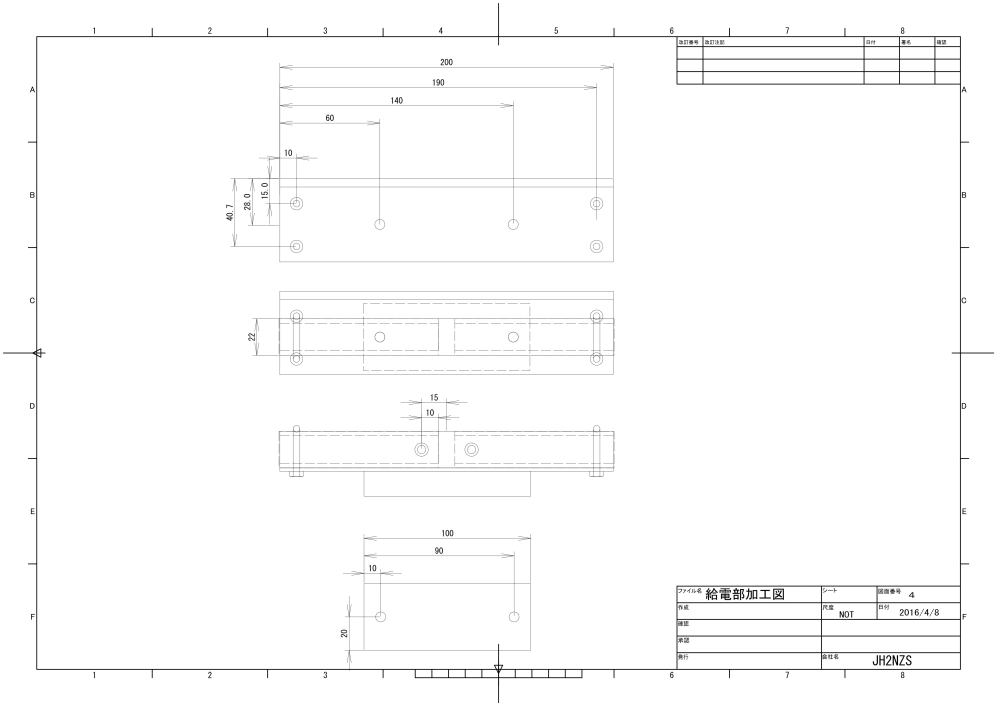

- アルミLアングル 幅50厚5mm 出来るだけ厚く 長さ200mm L側は寸法は不問(L材使用理由はアルミ平板ではUボルトでパイプを止めた時強度不足で変形防止の為)

- ダクターチャンネル SD-15 100mm ネグロス電工 ホームセンターの電気配線売り場にあります(これが無いとマストに取り付ける金具を自分で作らなければなりません)

- ダクタークリップ 1個 ネグロス電工 マストに取付ける金具ですこれも上記と同じです(電線管に太さ基準で各種あります寸法はネグロス電工で検索して径が違うと取り付きませんのでマスト径に合せて購入して下さい)

- Uボルト 10A3/8 M4 2個 当局は完全に合う様にM4を購入しましたがM4はホームセンターには売ってないかも知れません M6を使用する時はUボルト取付穴を購入品の径であけて下さい(余裕無で設計して有りますのでM4以外での使用は自己責任でお願いします)

- ステンタッピングビス M4 少々

- ステンビス M4 少々

- ステンナット M4 少々

- 丸端子 0.75-4穴 ニチフ メーカー問わず ホームセンタに10個入りで電材コーナーに有ります

製作工程

注意 私は素人ですからプロのようには作業できません、私と同じ作業ですればそれなりの物が完成するでしょう

アンテナを作る作業では有りませんが機械の組み付け等のプロの仕事は見ていますプロでも罫書き、ポンチは必ず使います、マジックで書いただけでは正確には開きません

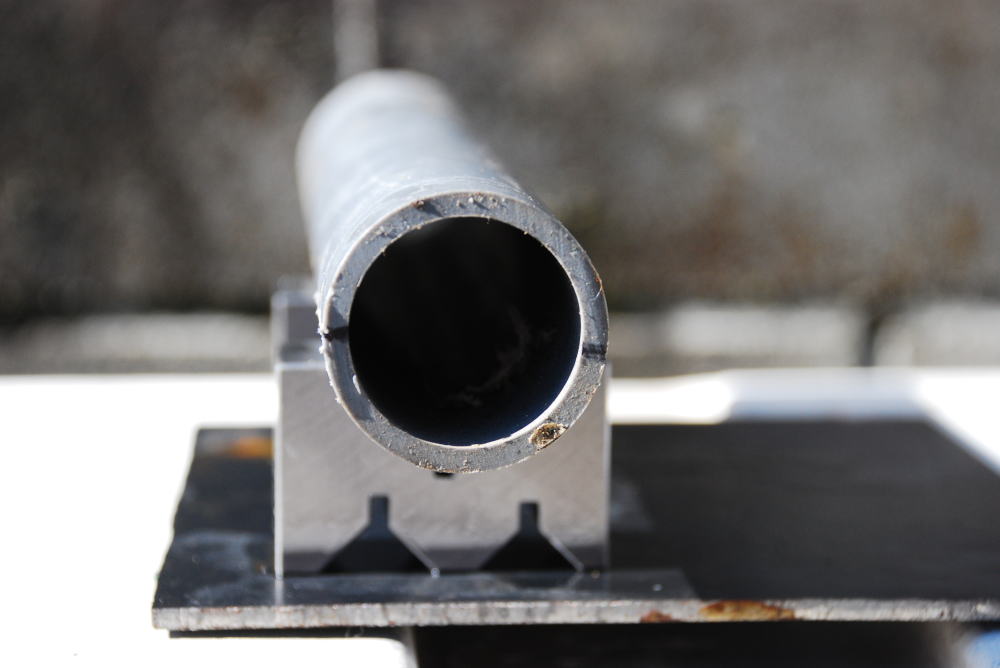

パイプの切断 罫書きは一度にすると素人仕事ですのでどうしても寸法どうりに切れません1本ずつ切っては罫書くやりかたで行ってください

寸法は両方から計るとずれが大きくなり穴が合いません決めた方向からのみ測って下さい

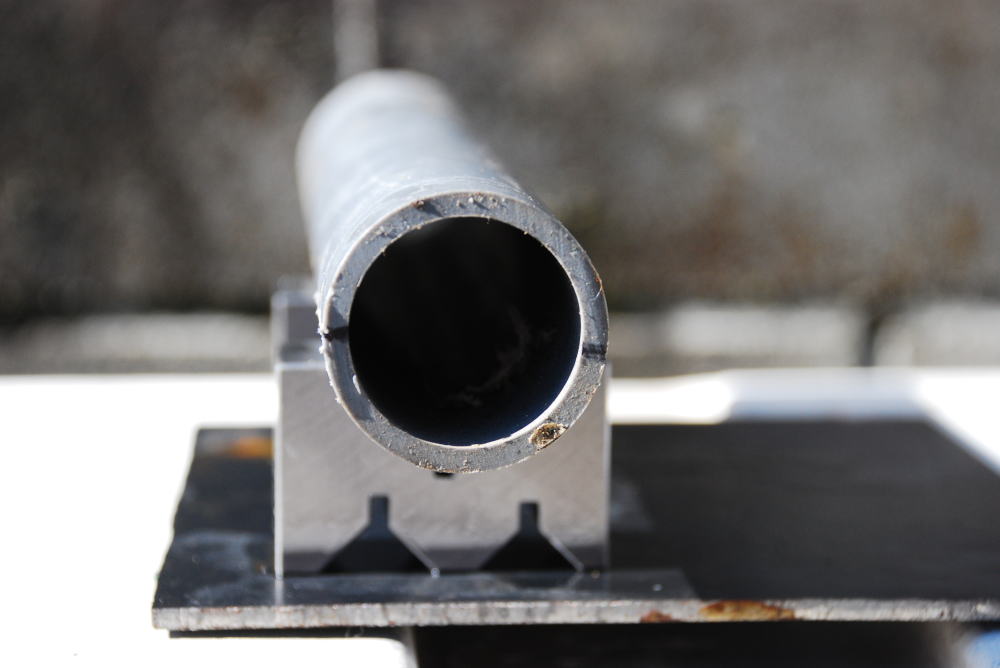

穴あけ加工 パイプに垂直に穴を開けるのは非常に難しいです、加工面に垂直に空けてるつもりでも必ず斜めになりますので慎重に開けて下さい

ずれているようでしたパイプを回転させ違う位置に明けてください、そのままだと間違えるのでマジックで×を書くようにして下さい

図面どうりに穴が開いているか穴寸法は合っているか確認して下さい、組み付けてからやり直しはタッピンクビスが馬鹿になるので穴の空け直をしなくてはなりません

ローディングコイル巻き 電線の端に圧着端子を付け(はんだずけ、圧着どちらでもOK M4ビスナッットで仮締めし隙間の無いように回数を数えながら巻いて行きます、最悪のことを考え120回巻きます

これを2個作ります、インダクタンス計で46.6uH位になってるか測定します多ければ巻き戻します、ものすごくクリチカルです巻き方で大きく変わります

必ず2個同じ値にしないと調整は出来ませんこの作業が出来ればもう組み立てるだけです

コイルがずれない様気をつけて自己融着テープを引っ張りながら開きの無いように電線が見えなくらるように巻き増す、巻き終わったもう一度確認のためインダクタンスを計ってください

ずれているようでしたらもう一度テープをはずして同じ作業をして下さい

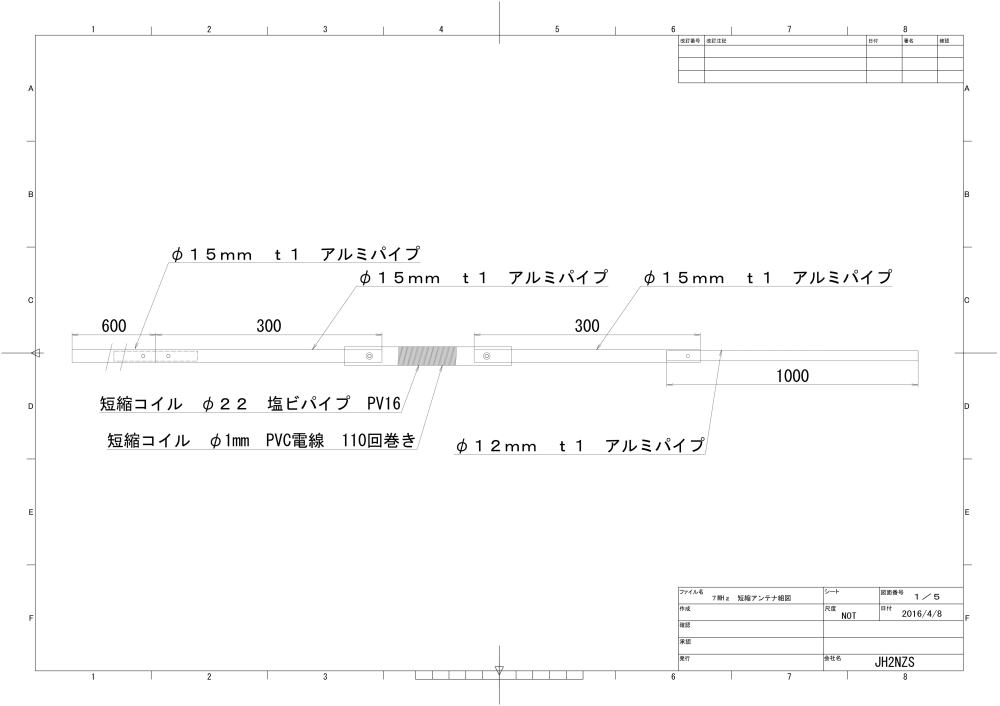

組み付け 組付け図を見て間違いの無いよう組付けますパーツにABCと書いておくのも良いでしょう

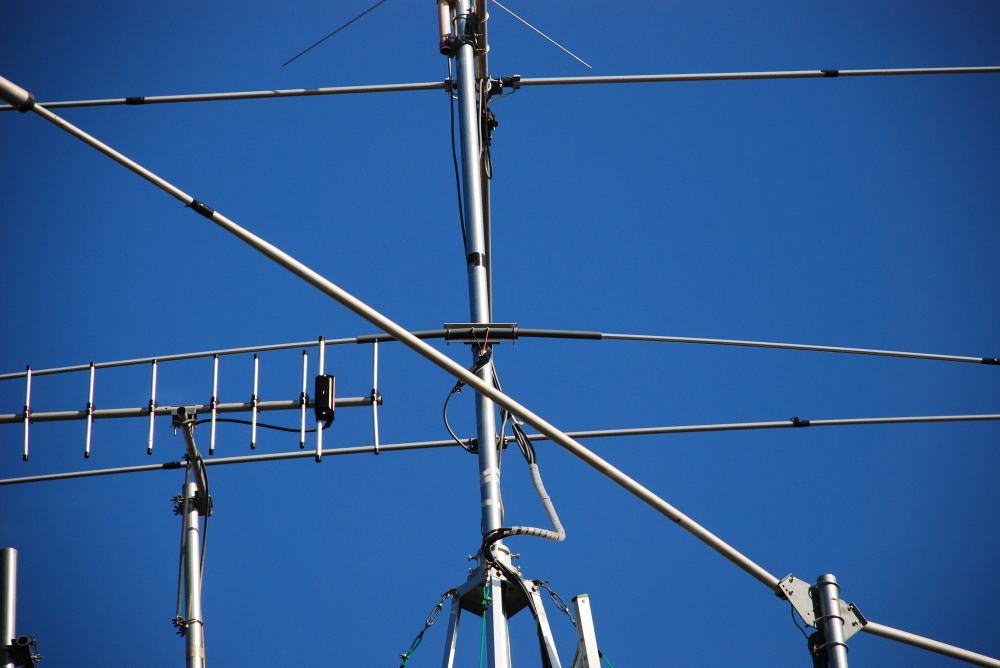

調整 両端はスライドできますので両端同じ寸法伸ばして仮締めし仮設ポールで上空にあげ(あまり低いと実際の場所とはSWRが狂いますし調整が出来ません)

アナライザーを接続し同調点は7MHzあたりで同調していますので低ければ短く自分の使用する周波数に合わせ仮止めビスを締めずれないようにして

タワー、ルーフタワー等本来の場所に上げQRVすればOKです、但しロケーションが変わればSWRは変わるものだと思って下さい

使用観 現在は地上10m位に上がってますがSWRは測定表60KHz幅くらいまで使えます、経年変化も認められず順調に動作しております

移動用に作ったものは使用してませんのでデーター不足ですが仮のポールで5mくらいの所でSWRは下がりました

両端で約5mコンパクトであれば普通の家でも簡単に上げれる高性能アンテナです、もちろん移動でも簡単に上げることが出来ます

少しでも参考になれば幸いです。

JH2NZS

部品のチエック

接続部に導電剤を塗る

接続部をたっぴんぐビスで止める(移動仕様はビスナットで止める)

コイル部分に自己融着テープ(エフコテープ)で空気が入らない様きつく巻く

自己融着テープの上にビニルテープを巻く

バラン装着(自作品で可)

SWR及び同調点を測定

なるべくロケーションの影響受けないように広い場所で高く上げて調整

設置完了もう一度SWR再測定

完了

QRV

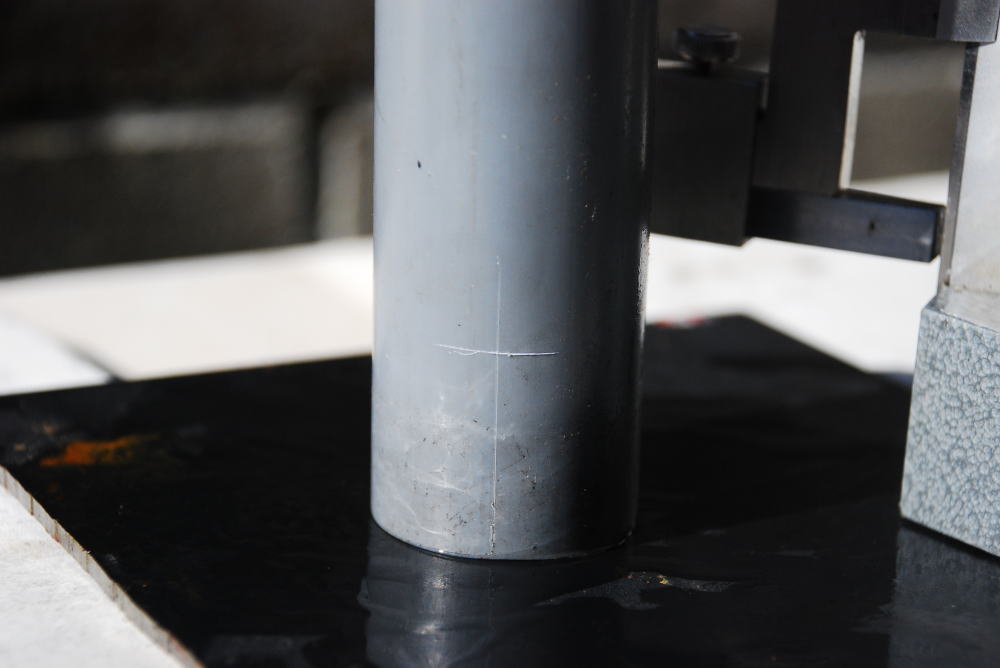

やげんだいの使い方

M字の鉄の塊これがパイプにケガク時必ず必要プロ用はもっと大きいです、鉄ですのですぐ錆びるので保存は油に漬けて置きます

① M字にパイプを乗せハイトゲージの測定部を下げパイプに接触させ、値を読む63mm

ここからは算数をする 罫書き値=①-パイプの直径/2

ハイトゲージを横に移動させるとハイトゲージ先端の刃でパイプに傷を付ける

パイプを乗せたまま半回転同様にケガクと正確に半径の位置にケガクことが出来る

これは分かりやすい様にマジックで書いてある

パイプを縦にする

イトゲージを書きたい寸法にセットし横に移動すると正確な罫書きが出来き交わった所をドリルで穴を開ける

プロはこの方式でけがいています

コイルの巻き方

軽く巻いて電線の癖を取り、隣の線との隙間が無いように引っ張りながら巻く

インダクタンスを測定し目標値になったら自己融着テープを巻く、必ず2個とも同じ値になるようにする、違うとSWRが下がらないので特に注意

完成